- 中

中学生の勉強法を徹底解説!基本の流れを5つのステップでご紹介

2025.01.08

中学生の勉強は、効果的な方法を見つけることが大切です。しかし、「どう勉強すれば良いかわからない」と悩むお子さんも多いのではないでしょうか。

この記事では、基本的な学習の流れや教科別の勉強法、定期テスト対策から高校受験対策まで、中学生に役立つ具体的な方法を詳しく解説します。

目次

勉強法が分からない中学生の特徴は?

勉強のやり方が分からない中学生には、いくつか共通点があります。たとえば、「どこから始めればいいのか分からない」「授業で習ったことを復習しない」「計画を立てずにその時の気分で勉強している」といったことです。

このような状態だと、勉強の効率が悪くなり、なかなか成績が上がらない原因になります。そんなお子さんをサポートするには、まず勉強の基本をしっかり押さえることが大切です。

勉強法が分からない中学生がやるべき事は?基本の流れを5つのステップでご紹介!

勉強のやり方が分からない中学生には、基本をしっかり身につけることが大切です。どんな学力でも、まずは土台を固めるところから始まります。この5つのステップを順番に進めることで、効率的に学習を進められるようになります。

目標と計画を立てる

まずは「何を」「いつまでに」できるようになりたいかを考えます。たとえば、「次の定期テストで英語の点数を10点上げる」といった具体的な目標を設定することで、勉強への意欲も高まります。

その後、その目標を達成するために「1日何をどれくらいやるか」を計画に落とし込むのがポイントです。無理のない計画を立てることで、毎日コツコツ取り組めるようになります。

教科書で基礎内容を定着する

教科書は、全ての勉強の基本となるツールです。授業中に分かったつもりになっていても、実際には抜けている部分が多いこともあります。教科書の例題や要点を丁寧に読み返すことで、基礎を確実に定着させましょう。

特に苦手な教科は、教科書を音読してみるのも効果的です。読むことで内容が頭に入りやすくなり、集中力もアップします。

定期テスト・実力テストを受ける

テストは自分の成績を知る大事な機会です。点数だけを気にするのではなく、「どの問題で間違えたか」「どこが理解できていなかったか」を確認することが大切です。

これにより、自分の弱点がはっきりし、次に何を重点的に勉強すれば良いかが見えてきます。また、模擬テストなどを活用して本番に慣れておくことも重要です。

テストで間違えた箇所を復習する

テスト後の復習は、成績を伸ばすための鍵です。間違えた問題を放置してしまうと、同じ内容でまたつまずいてしまいます。復習の際は、なぜ間違えたのかを丁寧に分析し、解き直すことで理解を深めましょう。

特に理科や数学などの問題では、解き方のパターンを繰り返し確認すると効果的です。

目標を再設定する

テストや復習を通して、自分の学習状況が少しずつ見えてきます。その結果をもとに目標を見直し、次のステップに進むための新しい計画を立てましょう。

たとえば、「次は単語テストで満点を取る」「理科の記述問題をミスなく解く」といった具体的な目標を設定し、達成を目指します。小さな目標をクリアしていくことで、勉強へのモチベーションが高まり、自信につながります。

このように基本の流れをしっかり押さえることで、勉強のやり方が少しずつ身につきます。保護者としては、これらのステップを見守りながら、必要に応じて声をかけてあげると良いでしょう。

中学生におすすめの勉強法を教科別に解説!

教科ごとに効果的な勉強法は異なります。ここでは、国語、数学、英語、理科、社会の5教科について、それぞれの特徴を踏まえたおすすめの勉強法を解説します。お子さんの得意・不得意に合わせて、ぜひ参考にしてください。

中学生の勉強法:国語

国語は、読解力や語彙力を伸ばすことが成績アップの基本です。まずは教科書の文章を繰り返し読み、段落ごとに要点を整理すると、内容理解が深まります。授業中に先生が話したポイントを思い出しながら読み直すと、さらに効果的です。

漢字や文法の学習も重要です。漢字は毎日数個ずつ練習し、問題を解くことで定着させましょう。文法は例文を使いながら確認すると、応用が効きやすくなります。

さらに、長文読解の力を高めるには、問題集で様々な文章に触れることが必要です。小説では登場人物の気持ちを考え、評論文では筆者の意図を読み取ることを意識します。普段から読書を習慣にすると、語彙力と表現力も自然と身についていきます。

中学生の勉強法:数学

数学で結果を出すには、「解き方を覚えて、何度も繰り返す」が基本です。まず、教科書や授業で出てきた公式や解法をしっかり覚えましょう。その上で、簡単な問題から始め、徐々に応用問題へとステップアップしていくのが効率的です。

計算問題では、スピードよりも正確さを意識してください。急ぐあまり計算ミスが増えると、せっかくの努力が無駄になってしまいます。また、間違えた問題をそのままにせず、解き直しを徹底することが成績アップにつながります。

さらに、図形や関数の問題では、頭の中だけで考えず、実際に図やグラフを描いてみることが大切です。目で見て確認することで、理解が深まります。特に苦手な単元がある場合は、短時間でもいいので毎日触れる習慣をつけると良いでしょう。

中学生の勉強法:英語

英語を得意にするためには、「毎日少しずつ続けること」がポイントです。まずは、単語を覚える習慣をつけましょう。1日10個でもいいので、意味だけでなくスペルや発音も意識して覚えることが大切です。覚えた単語を実際に使って例文を作ると、記憶が定着しやすくなります。

次に、教科書の文章を活用しましょう。教科書の英文を声に出して読み、意味を確認しながら繰り返すと、リスニングやスピーキングの力も自然に伸びていきます。特に音読は、英語をスムーズに読むための効果的な練習方法です。

文法を学ぶときは、基本的なルールを覚えた後、それを使った練習問題に取り組むことが重要です。「なんとなく分かった」ではなく、「説明できる」レベルを目指しましょう。長文読解は、最初から完璧を求める必要はありません。段落ごとに内容を確認し、「この段落で筆者が何を言いたいのか」をつかむ練習をしてみてください。

中学生の勉強法:理科

理科を効率よく学ぶには、「理解」と「暗記」をバランスよく進めることが大切です。まず、教科書に出てくる実験や観察の内容をしっかり理解しましょう。実験結果をただ覚えるだけではなく、「なぜそうなるのか」を考えることで、知識が深まります。たとえば、化学反応の仕組みや物理の法則は、身近な例と結びつけると覚えやすくなります。

次に、図やグラフを使った問題に取り組むことも重要です。理科のテストでは、視覚的な情報を読み取る力が求められます。教科書や資料集の図を見ながら、自分でも図を描いて確認することで、記憶に定着しやすくなります。

暗記が必要な内容は、一問一答形式の問題集を活用すると効率的です。特に生物や地学など覚える項目が多い分野では、短時間で繰り返し復習することがポイントです。また、テスト前には、苦手な分野を重点的に復習して、確実に得点できるように準備しましょう。

中学生の勉強法:社会

社会は、「地理」「歴史」「公民」の3分野で、それぞれに適した勉強法を取り入れることが大切です。

地理では、地図を使った学習がポイントです。たとえば、地図帳や白地図を活用して重要な地名や地形、気候帯を確認しましょう。地理的な特徴を具体的にイメージすることで記憶が定着しやすくなります。また、地域ごとの産業や特色を関連付けて覚えると、テストでも応用が効きます。

歴史は、年号だけでなく、出来事の流れや背景を理解することが重要です。「どのような理由でその出来事が起きたのか」「その結果、社会にどのような影響を与えたのか」を考えると、単なる暗記に終わらず深く理解できます。たとえば、戦国時代から江戸時代への変化など、大きな流れを意識して学習すると良いでしょう。

公民では、現代社会の仕組みや法律、政治の流れを学びます。ニュースや新聞などを活用し、教科書の内容と日常の出来事を結びつけて考えると、理解が進みます。たとえば、選挙制度や国会の仕組みを実際の選挙ニュースと関連付けることで、学習内容が身近に感じられるようになります。

一問一答形式の問題集を繰り返すことで、基礎をしっかり固めることができます。

中学生の定期テストで結果を出すための勉強法

定期テストで成果を出すためには、しっかりと準備を進めることが大切です。ここでは、効率的に取り組むための3つのポイントを解説します。

定期テストの範囲を整理しておく

テスト勉強を始める前に、まずはテスト範囲を整理しましょう。範囲が曖昧なままでは、どこを重点的に勉強すれば良いのか分からず、無駄な時間を過ごしてしまうこともあります。教科書やノートを確認し、出題される単元や重要なポイントをリストアップしておくと効果的です。

たとえば、理科なら「化学反応式」、社会なら「歴史の年号や出来事」といったように、具体的な項目を絞り込みましょう。また、テスト範囲を整理することで、全体像が見え、勉強へのモチベーションも高まります。

定期テストまでの学習計画を立てる

範囲を整理したら、次にテストまでの学習計画を立てます。計画は「どの教科をいつやるか」「どの単元を何回復習するか」といった具体的な内容にすることがポイントです。

たとえば、英語は1週間で単語を覚え、その後2日間で文法の復習をする、といった形です。また、計画を立てる際は1日の勉強時間を現実的な範囲に設定し、達成感を得やすくすることが大切です。計画通りに進められなかった場合でも、無理せず調整できるような柔軟さを持たせると安心です。

2週間前からなど早めに取り組む

テスト勉強は、少なくとも2週間前から始めるのがおすすめです。早めにスタートすることで、時間に余裕が生まれ、複数回の復習が可能になります。

1回目の勉強では内容を理解することに集中し、2回目以降で定着を図ると効率的です。また、早めに始めることで苦手分野を克服する時間も確保できます。

テスト直前には焦って詰め込むのではなく、間違えやすいポイントを復習し、リラックスして本番に臨めるよう準備を整えましょう。

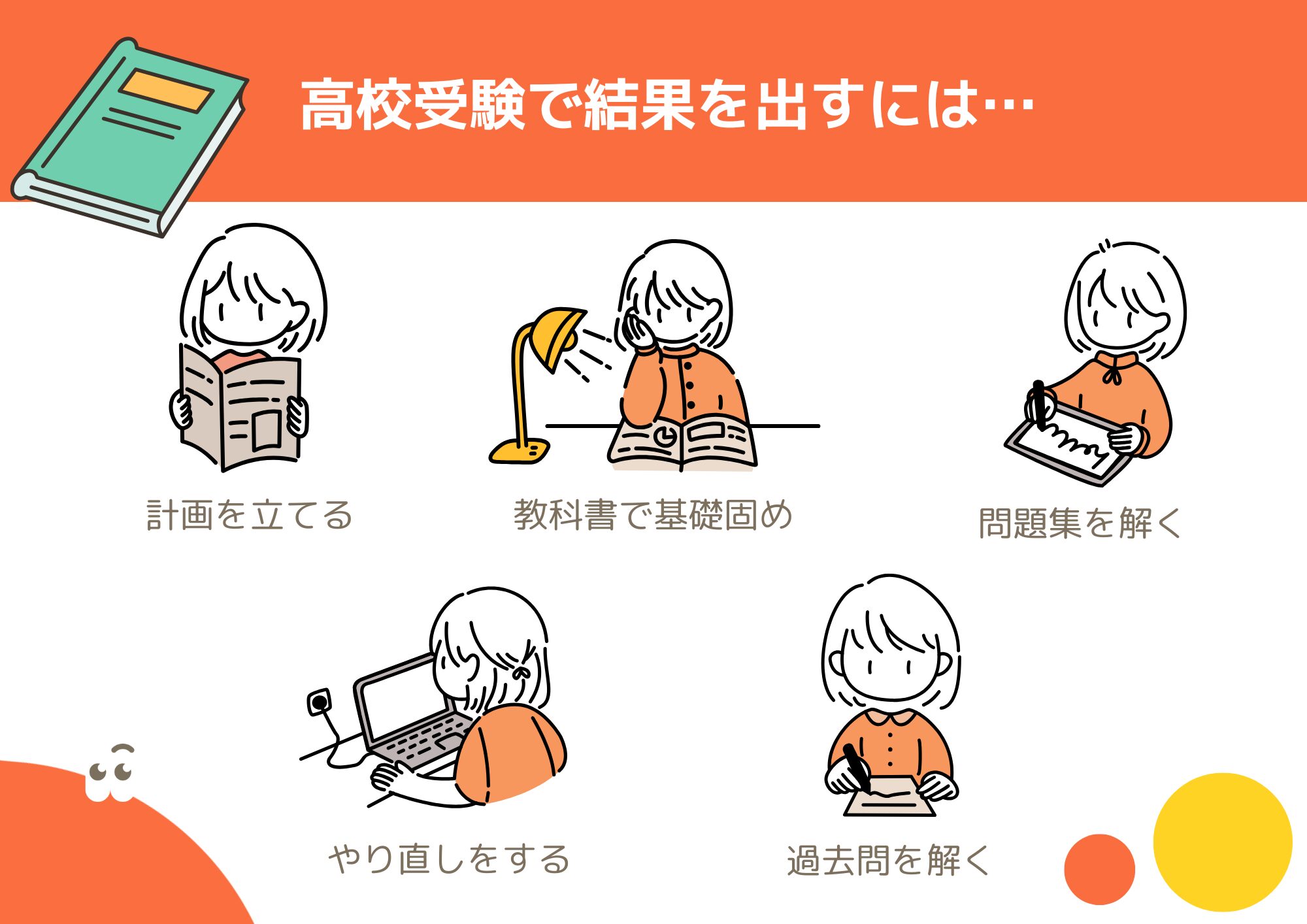

高校受験で結果を出したい中学生に役立つ勉強法

高校受験では、効率的な勉強と計画的な準備が合格への近道です。ここでは、受験勉強の基本ステップを5つご紹介します。

高校受験に向けて勉強計画を立てる

高校受験では、計画を立てることが結果を左右します。まずは志望校の試験日から逆算して、基礎固めや過去問演習のタイミングを決めましょう。特に、夏までに基礎を終わらせ、秋から応用問題に取り組む流れが理想的です。

1日の勉強も「短時間×集中」がポイントです。たとえば、朝に暗記科目、夜に計算問題といったように時間帯ごとに内容を変えると効率的に進められます。計画に少し余裕を持たせておくと、予期せぬ予定にも柔軟に対応できます。

教科書で基礎を固める

高校受験では、教科書の内容をしっかり理解することが基本です。教科書は全ての問題の土台となるため、例題や基本問題を繰り返し解き、確実に解けるようにしましょう。

特に、苦手な教科は教科書を音読してみるのも効果的です。読むことで内容が頭に入りやすくなり、集中力も高まります。基礎が身につくと応用問題にも対応しやすくなるので、まずは教科書の徹底的な活用を心がけましょう。

問題集を繰り返し解く

基礎が固まったら、問題集を活用して実力を伸ばしましょう。同じ問題を何度も解くことで、解き方が自然と身につきます。一度解いて間違えた問題は、必ず復習して正しく解けるようにすることが大切です。

また、時間を計って問題を解く練習をすると、試験本番でのペース配分に役立ちます。最初は簡単な問題から始め、少しずつ難易度を上げていくと無理なくステップアップできます。

間違えた問題を確実に解けるようにする

受験勉強では、間違えた問題こそ成績アップのカギになります。間違えた問題は、すぐに解き直して「なぜ間違えたのか」を明確にすることが重要です。計算ミスや理解不足など、原因を細かく分析して対策を考えましょう。

復習の際には、同じタイプの問題を複数解くことで、解法のパターンが身につきます。また、間違えた問題を付箋やノートで整理しておくと、テスト前の総復習が効率的に進められます。苦手な部分を徹底的に見直すことで、得点源へと変えていきましょう。

志望校の過去問を解く

志望校の過去問は、受験対策の最終段階として欠かせません。本番と同じ形式の問題を解くことで、試験の出題傾向や難易度をつかむことができます。まずは時間を計りながら解き、実際の試験を想定した練習を重ねましょう。

過去問を解いた後は、必ず自己採点をして間違えた部分を復習してください。特に、繰り返し間違える問題は徹底的に見直すことで、着実に弱点を克服できます。過去問を解くことで、試験本番のイメージがつかめ、自信を持って挑めるようになります。

中学生の勉強法に関するよくある質問

勉強のやり方に悩む中学生は多いものです。「暗記が苦手」「どうすればやる気が出るの?」といった疑問をよく耳にします。ここでは、そんな悩みを解決するヒントを紹介します。

中学生が効率よく暗記する方法は?

暗記を効率よく進めるには、タイミングと工夫が大切です。朝や夜など、頭がリフレッシュされている時間帯に覚えると効果的です。また、イラストや図を使って視覚的に覚えると、内容が頭に残りやすくなります。たとえば、地理の学習では白地図に直接書き込むことで、楽しく記憶を定着させることができます。

さらに、声に出して読む、書いて覚えるなど、いくつかの方法を組み合わせると暗記がスムーズに進みます。同じやり方にこだわらず、自分に合った方法を試してみることが、効率的な暗記のコツです。

中学生がやる気の出る勉強法は?

勉強にやる気が出ないときは、小さな目標を設定することが効果的です。たとえば、「英単語を10個覚える」「数学の問題を5問解く」といった短時間で達成できる目標を立てると、達成感が得られてモチベーションが上がります。また、好きな音楽を聴いたり、お気に入りの文房具を使ったりと、環境を工夫することで気分が切り替わりやすくなります。

さらに、成果が見える仕組みを作るのもおすすめです。たとえば、クリアした勉強内容をカレンダーに書き込むことで、自分の努力を視覚的に確認できます。こうした小さな工夫が、継続的なやる気につながります。

中学生が勉強しなかったらどうなる?

勉強をしないままでいると、授業についていけなくなり、学習内容がどんどん積み重なってしまいます。特に、中学で習う内容は高校やその先の学びの基礎となるため、後から取り戻すのが難しくなることもあります。

さらに、テストの成績が下がることで、やる気を失い、ますます勉強から遠ざかる悪循環に陥る可能性があります。ただし、焦って無理に勉強させると逆効果になる場合もあるため、まずは少しずつ習慣づけることが大切です。短い時間から始めて、勉強のリズムを取り戻していきましょう。

勉強法が分からない中学生は家庭教師もおすすめ!

中学生の学習を効果的にサポートする手段として、家庭教師会社の利用が注目されています。家庭教師会社では、指導力の高い教師が揃い、生徒一人ひとりの学習状況や目標に応じた的確な指導が行われます。個別指導であるため、無理なく着実に成績向上を目指すことが可能です。

塾と比較すると、個別指導の場合は高額な料金設定になることが多く、グループ指導では個々の進度や理解度に対応しきれない場合があります。個人契約の家庭教師は費用を抑えられる反面、指導力や信頼性に不安が残ることも少なくありません。

その点、家庭教師会社は教師の質が担保されており、教え方や指導方針が明確であるため、安心して任せられる環境が整っています。特にランナーでは、勉強が苦手な生徒でも取り組みやすい指導法を採用し、効率的な学習を実現しています。学習効果を重視する方にとって、家庭教師会社は信頼できる選択肢と言えるでしょう。

中学生の勉強法についてまとめ

中学生が効率よく学習を進めるには、基本を押さえ、自分に合った方法を見つけることが重要です。教科ごとの勉強法や定期テスト対策、家庭教師の活用などを工夫することで、成績向上が期待できます。

小さな目標を積み重ねながら、自信をつけていきましょう。

この記事の監修者

マインズ株式会社

本部

大島 あずさ

教育現場を志していたところ、家庭教師という仕事に出会い、「1対1での指導の素晴らしさ」に惹かれ、気がつけば10年になっています。勉強が苦手な子にももちろんですが、「理解することの楽しさ」を一人でも多くのお子さんに伝えるために日々努力しています。

# 経歴

家庭教師歴10年。家庭教師として仕事をしながら教師へのサポート業務も行いつつ、マインズ株式会社に入社。現在はマインズ株式会社本部に所属し、コンテンツ作成やサービス向上のためのコンテンツ制作に勤しんでいる。

# 得意領域

- 学習支援コンテンツ制作

- 勉強が苦手な子へのアプローチ